|

Министерство культуры Оренбургской области научная библиотека им. Н.К. Крупской г. Оренбург, ул. Советская, 20, orenlib@bk.ru Тел. для справок: +7 (3532) 32-32-48, приемная: +7 (3532) 77-06-76 |

RU / EN  Версия для слабовидящих Версия для слабовидящих

Контактная информация Режим работы |

Независимая оценка качества оказания услуг Уважаемые посетители! Просим вас принять участие в оценке качества услуг библиотеки.Анкета доступна по QR-коду, а также по прямой ссылке: https://bus.gov.ru/qrcode/rate/381772

|

Главная / Новости и события / События и мероприятия / Город негасимых зорьГород негасимых зорь Павел Беспощадный

Немногим более 150 лет существует город Донецк. История его своеобразна и неповторима. Люди, добывающие уголь и варящие сталь, принесли Донецку славу крупного индустриального центра. Не случайно щит первого городского герба, который был утверждён в 1968 году, разделён на две равные половины и окрашен в чёрный и стальной цвета: они символизируют уголь и сталь. А изображение рабочей руки, сжимающей молот, олицетворяет мощь и величие трудового человека. В 1869 году в районе села Александровка в верховьях реки Кальмиус было начато строительство металлургического завода Новороссийского общества каменноугольного, железного и рельсового производства. Вместе с ним строился и рабочий посёлок Юзовка, положивший начало городу Донецку.

Герб города Донецка, 1968 год В долине реки Кальмиус, в которой находится сейчас Донецк, люди обитали ещё в далёкие времена. Умеренный климат степи, смягчаемый близостью Чёрного и Азовского морей, сочные густые травы, достаточное количество воды, а также богатые охотничьи и рыбные угодья привлекали сюда скотоводческие племена. Наиболее древняя находка останков первобытного человека относится к концу новокаменного – началу медно-бронзового века, примерно свыше 5000 лет тому назад. Затем вдоль реки жили киммерийцы, скифы, сарматы, готы, славяне. С XIII по XVI век прикальмиусские земли оставались без осёдлого населения и являлись составной частью Дикого поля. Дикое поле пересекали многие пешеходные тропы и дороги, среди которых первые русские картографы выделили и Кальмиусский шлях, оказавшийся в зоне важнейшего сухопутного пути из Москвы в Крым. Дорога была включена в «Книгу, глаголемую Большой чертёж» – специальное описание к географической карте, составленное около 1627 года. Близость к значительному транспортному пути в последующем оказало заметное влияние на развитие прикальмиусских селений, из которых и формировался Донецк.

Река Кальмиус Первыми постоянными поселенцами в верховьях Кальмиуса были запорожские казаки, которые несли службу по охране южных границ Российского государства. Начиная со второй половины XVIII века рядом с запорожскими зимовниками селятся беглые крестьяне из центральных российских губерний. После окончания Русско-турецкой войны 1768–1774 годов началось активное освоение земель, присоединённых к России. В апреле 1778 года на земли по побережью Азовского моря и в бассейне Северного Донца по указу российской императрицы Екатерины II были переселены крымские христиане-греки, армяне, валахи, румыны. Земли между Кальмиусом и Волчьей рекой были отданы офицерам в виде ранговых дач – крупных земельных участков. В некогда Диком поле появились поселения – сёла Авдотьино и Александровка, слобода Григорьевка, деревня Семёновка. Их жители занимались земледелием, «копанием земляного уголья», открытого в крае ещё в 1721 году подьячим Петровской приказной избы Григорием Григорьевичем Капустиным. Известно, что во время возвращения из первого Азовского похода в 1696 году российский государь Пётр I, узнав про «горючий камень», произнёс: «Сей минерал если не нам, то нашим потомкам зело полезен будет». В 1719 году царём была подписана «Бергпривилегия», призывающая людей из самых разных сословий «как на собственных, так и на чужих землях искать, копать, плавить, варить и чистить всякие металлы». Таким талантливым самоучкой-рудознатцем был крестьянский сын Григорий Капустин, который первым пришёл на берега реки Кундрючьей (приток Северского Донца) и открыл месторождение каменного угля. В районе слобод Александровки, Семёновки, Масловки, Закопа и Нестеровки возникли крестьянские шахты, разрабатывающие тонкие угольные пласты неглубокого залегания. Каменный уголь использовали для солеваренных заводов, кузниц и собственных нужд, а также в значительном количестве сбывали в порт Таганий Рог по старому торгово-извозному пути, который раньше здесь проходил.

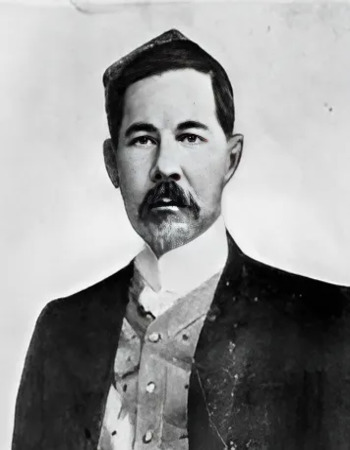

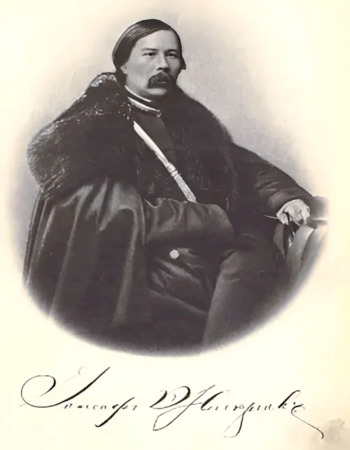

Скульптор Ю. А. Седальто, архитектор В. И. Тишкин, 1983 год. Развитие азово-черноморского торгового флота и строительство портов для его обслуживания выдвигали требование создать надёжную топливную базу. Ею могли бы стать крупные рудники в зоне разведанных угольных месторождений в Донецком крае. В 1841 году была введена в эксплуатацию центральная шахта Александровского рудника – Гурьевская. Шахты возникли также близ селений Григорьевка, Масловка, Ларинка. В течение нескольких лет Александровский рудник стал самым крупным на юге России. Население в прикальмиусской зоне в связи с разработкой угольных месторождений продолжало расти и, по данным переписи 1859 года, составляло в селе Александровке 1091 человек, деревне Авдотьино – 380, в Алексеевке – 320, в Григорьевке – 154 человека. Наряду с крестьянскими угольными разработками, землевладельцы строили крупные рудники, рассчитанные на интенсивную промышленную угледобычу. Здесь возникали рабочие поселения – колонии. В центре находились небольшие строения – казармы, оборудованные двухъярусными нарами. Шахтёры с семьями жили в землянках и мазанках. В каждом посёлке работали магазин-лавка, трактир, общая баня. Колодцы питьевой воды выкапывались близ бараков и казарм. После крестьянской реформы 1861 года промышленность в России стала развиваться интенсивнее. На юге страны начали строиться предприятия металлургической промышленности. Летом 1869 года в деревни Масловка и Закоп прибыл большой обоз из Таганьего Рога. В населённые пункты было доставлено оборудование для железоделательного завода, концессию на строительство которого взяло у российского правительства Новороссийское общество каменноугольного, железного и рельсового производства во главе с Джоном Юзом – бывшим управляющим завода Миллвола из-под Лондона. Строительство, начатое в декабре 1869 года, продолжалось несколько лет. Первая доменная печь и вспомогательные объекты были введены в эксплуатацию в 1872 году. Впервые в России было налажено коксовое производство – начали работать восемь коксовых печей. Во второй половине 1880-х годов была построена Екатерининская железная дорога, соединившая криворожскую руду с донецким углём. Магистраль подняла промышленное производство на более высокий уровень и дала возможность для строительства новых промышленных объектов. К началу XX века на юге Российского государства работали уже 17 металлургических предприятий, но самым крупным оставался Юзовский металлургический завод. Великий русский учёный Дмитрий Иванович Менделеев, совершивший в 1888 году поездку в Донецкий бассейн для изучения угольной промышленности края, после посещения предприятий Новороссийского общества отмечал: «Недавняя пустыня ожила, результат очевиден, успех полный, возможность доказана делом». В 1869 году с началом строительства завода и шахт Новороссийского общества возник посёлок Юзовка, который слился с шахтёрским селением Александровского рудника. В посёлке в 1870 году проживало 164 человека, а по переписи 1897 года его население составляло уже 28076 человек.

Призаводская часть посёлка Юзовка в начале XX века В конце XIX – начале XX века Юзовка являлась важным центром фабрично-заводской промышленности, крупным железнодорожным узлом. Здесь работали отделение банка, нотариальная контора, поддерживалась международная телеграфная связь. Рабочий посёлок состоял из двух частей: северная – «Новый свет» и южная – заводская. В северной части находились гостиница, почтовая контора, цирк, полицейский участок и дома, в которых жили ремесленники и торговцы. Лучшие здания размещались по четырём сторонам большой квадратной площади, посреди которой тянулся торговый ряд, а дальше шёл базар. Здесь же, на площади, в 1888 году был построен и Спасо-Преображенский православный храм. Особенно быстро развивалась южная часть посёлка, расположенная по склону степной возвышенности. В этой части располагались заводские здания, депо, шахты, телеграфная станция, больница с аптекой, школа. Здесь жили служащие завода и шахт, мастера и рабочие. В 1879 году в посёлке насчитывалось около 300 жилых помещений, кроме того, было много землянок. Несмотря на тяжёлую работу и быт, рабочие тянулись к культуре. При заводе был организован любительский оркестр. Общественный деятель Евгений Михайлович Гаршин в своём отчёте о поездке на Юзовский завод в 1892 году сообщал: «В летнее время по субботам этот оркестр играет на открытой эстраде к удовольствию всего заводского населения. Проработавшие до шести часов вечера среди жара и копоти молодые люди находят ещё досуг для музыкальных занятий». Ставились и самодеятельные спектакли. В начале 1890-х годов в городе началась закладка парка. Рост количества жителей посёлка, строительство ряда новых промышленных предприятий и угольных шахт способствовали переводу Юзовки в начале 1917 года в разряд городов.

Здание индустриального института, построенное в середине XX века Первая мировая и гражданская войны привели промышленность города в упадок: остановились шахты, заводы, закрылись кустарные предприятия. После окончания гражданской войны развернулась грандиозная работа по её возрождению. К 1927 году все промышленные предприятия были восстановлены. На Юзовском металлургическом заводе выплавлялось 303000 тонн чугуна, 239000 тонн стали, произведено 205000 тонн проката. Выпуск валовой продукции превзошёл довоенный уровень. Много нового принесли годы восстановительного периода и в культурную, образовательную жизнь города. В 1921 году в Юзовке был открыт горный техникум. К 1923 году здесь работало 30 школ, почти 60 процентов полностью неграмотного населения к концу года научились читать и писать. В 1924 году Юзовка была переименована в город Сталин, в 1929-м – в город Сталино, который стал сначала окружным, а с 1932 года – областным центром. В 30-е годы XX века была проведена реконструкция старых предприятий, возникли ранее не существующие здесь отрасли промышленности – лёгкая, пищевая. Стали в строй швейная, обувная, текстильная, макаронная фабрики, несколько хлебозаводов. В этот же период началось строительство жилых домов для трудящихся, дворцов культуры, библиотек, больниц и школ. Были благоустроены улицы, проложены шоссе, связывающие город с прилегающими пунктами. В 1927 году был запущен первый трамвай от центра города к вокзалу. Общая протяжённость трамвайных путей в городе составила 87 км. В Сталине функционировало три института – индустриальный, медицинский, педагогический – и восемь техникумов. Вступили в строй многоэтажные здания – Дом Советов, Дом государственных учреждений, гостиница «Донбасс», главпочтамт, клуб строителей, здание индустриального института. С каждым годом город всё более благоустраивался. В центре и на окраинах ежегодно высаживались десятки тысяч деревьев и кустарников. Осенью 1932 года в западной части Сталина силами общественности был заложен парк культуры и отдыха им. А. С. Щербакова. К началу 1941 года город Сталино превратился в один из крупнейших промышленных и культурных центров страны с населением 507 тысяч человек.

Фонтан парка культуры и отдыха им. А. С. Щербакова. 2018 год. В первые недели Великой Отечественной войны на призывные пункты явились более 20 тысяч добровольцев-дончан. В августе 1941 года около 50 тысяч рабочих, служащих и учащихся стали народными ополченцами. На базе ополчения была создана 383-я стрелковая шахтёрская дивизия, которая прошла героический путь от Донбасса до Берлина. Заводы города Сталино с начала войны выпускали корпуса снарядов, авиабомб, мин, противотанковые ежи, железобетонные конструкции для дотов, бронеколпаки для пулемётных гнёзд. В октябре 1941года была начата эвакуация предприятий на Урал и в Казахстан. 26 октября 1941 года, после многодневных жестоких боёв, советские войска оставили город Сталино. В годы оккупации фашисты жестоко расправлялись с населением: грабили, убивали мирных жителей, угоняли в рабство в Германию. Шурф шахты на Калиновке фашисты превратили в колодец смерти. В него было сброшено более 75 тысяч человек. Сейчас на месте трагедии находится мемориальный комплекс. Дончане не могли спокойно смотреть на зверства оккупантов. Они поднялись на священную борьбу против захватчиков. Народные мстители – члены подпольных организаций – распространяли листовки, сводки Совинформбюро, собирали и передавали информацию о перемещении вражеской техники и войск, вели активную диверсионную работу. За мужество и доблесть, проявленные в борьбе с оккупантами, многие донецкие партизаны и участники подполья были награждены орденами и медалями. Героическими делами прославили себя в период Великой Отечественной войны и те дончане, кто боролся с врагом непосредственно на фронте. За бесстрашные подвиги 36 советских солдат и офицеров были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. В сентябре 1943 года в ходе Донбасской наступательной операции после упорных и кровопролитных боёв город Сталино был освобождён от гитлеровских оккупантов. В боях отличились 50-я гвардейская стрелковая, 230-я стрелковая дивизии, им было присвоено имя Донецких. В годы Великой Отечественной войны жители города продемонстрировали высокий патриотизм и неукротимую волю к победе, с честью преодолели все испытания и вышли победителями в жестокой борьбе с захватчиками Родины. Этот героизм точно выразил в своих поэтических строках донецкий поэт Павел Беспощадный: Донбасс никто не ставил на колени И никому поставить не дано! После Великой Отечественной войны город пережил своё второе рождение. Он был не только полностью восстановлен, но и далеко превзошёл довоенный уровень развития.

Здание Донецкой научной библиотеки им. Н. К. Крупской, построенное в 1956 году. В ноябре 1961 года Сталино переименован в Донецк. Это название город получил в честь главной реки Донецкой области – Северского Донца. К 1979 году население областного центра превысило миллион жителей. Сегодня Донецк – крупный индустриальный, культурный и научный центр Донецкой Народной Республики в составе Российской Федерации.

Использованная литература Великан над Донцом : выдающиеся люди о Донбассе : сборник / составление, предисловие, комментарии К. Ф. Спасенко. - 2-е изд., доп. - Донецк : Донбас, 1983. - 150, [7] с. : ил. Донецк : историко-экономический очерк. - Донецк : Донбасс, 1969. - 288 с. : ил. Музей истории города Донецка : путеводитель / составители С. С. Гулякин, И. Н. Логвиненко ; Музей истории г. Донецка. - Донецк : Донбас, 1972. - 26 с. : ил. Сталино : справочник-путеводитель / составитель С. Альтер. - Сталино : Сталинское областное издательство, 1956. - 143 с. : ил. Старая Юзовка 1869 - 1905 / под редакцией Н. Н. Попова. - ОГИЗ : Москва ; Киев : Истории заводов, 1937. - 255 с. В этом разделе20 Ноября 2024 Отцы и дети: конфликты поколений20 Ноября 2024 Областная библиотека для студентов-историков19 Ноября 2024 С книгой по пути15 Ноября 2024 Учащиеся школы №86 поиграли в квест |

|||||